Следующим шагом будет небольшая модернизация нашей таблицы в sql server и самого скрипта, а так же простое и быстрое получение отчета. Наша задача быстро и просто, без лишней головной боли получить отчет по использованию трафика пользователями. Для этого мы воспользуемся таким супернавернутым средством как microsoft excel. Как оказалось, круче него только горы.

Однако, для начала нам стоит изменить таблицу sql server, в которой хранятся наши логи. Мы добавим вычисляемое поле, которое будет преобразовывать данные объемов трафика из байтов в мегабайты. Для этого можно сделать примерно следующее:

alter table accesslog add mb as ((cast ([size] as decimal (20,3))/1024)/1024)

Проблема в том, что поле size у нас типа bigint, что обусловлено типом в файле лога. Верней особенностями logparser при работе с типами. При создании вычисляемого поля, сервер использует тип данных для поля, основываясь на исходных полях. В итоге, если не использовать преобразование cast ([size] as decimal (20,3) тип данных нового поля будет целым, что приведет к потере дробной части.

После добавления поля, количество полей, понятное дело, изменится. Это требует небольшой коррекции скрипта:

LogParser.exe" -o:sql -server:SQLSERVER -database:weblog -ignoreIdCols:on -createTable:on -i:TSV -iSeparator:space -nSep:1 -headerRow:off "select TO_TIMESTAMP( ADD( TO_INT(field1), TO_INT(TIMESTAMP('1970','yyyy')) ) ) AS field1, field2, field3, field4, field5, field6, field7, field8, field9, field10, 0.0 into accesslog from \\gateway\squid\access.log.2"

Нужно добавить в конце инструкции select еще одно поле подходящего типа. Это, опять же, требования самого logparser.

Итак, предварительные приготовления сделаны. Займемся отчетом. Займет эта процедура очень немного времени. На самом деле значительно меньше, чем у меня ушло на написание этой заметки.

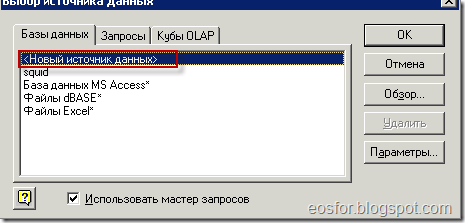

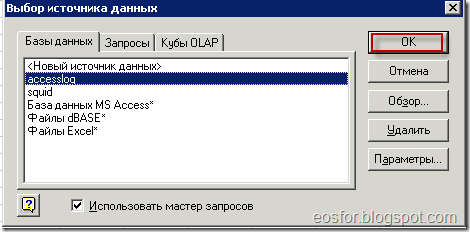

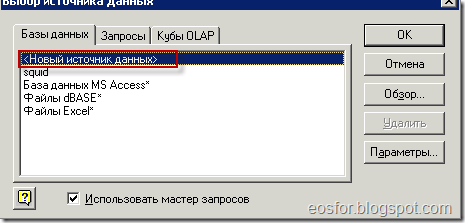

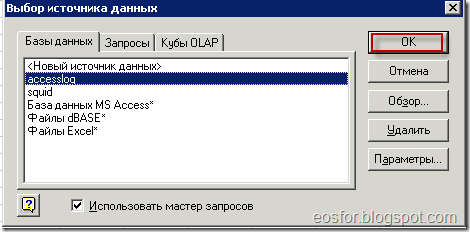

Прежде всего создаем источник данных, путем создания запроса к внешним данным:

Указываем параметры нового запроса. А именно, откуда берем данные: сервер, таблица, язык. Язык влияет на формат дат. Кроме того выбираем тип аутентификации на сервере. В моем случае это доменная аутентификация. Однако можно использовать и аутентификацию sql server.

Теперь, используя вновь созданный источник, начинаем выбирать данные.

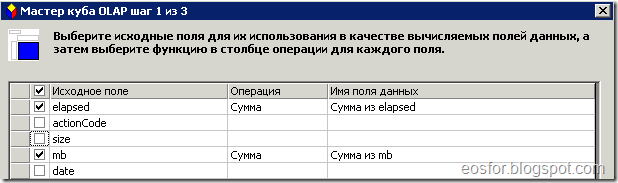

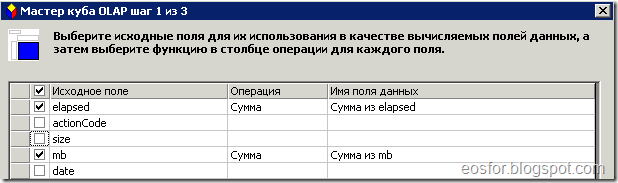

Тут нам нужно выбрать все поля таблицы, в которой хранятся данные squid, которые мы импортировали нашим скриптом. Для этого вам будет предложено окошко визарда. Прежде всего там нужно выбрать поля фактов. То есть поля, по которым будет происходить агрегирование. В нашем случае мы выбираем ранее созданное поле mb – объем данных, преобразованых к мегабайтам.

Теперь самое интересное. Выбираем измерения. Это поля, которые будут, так сказать, задавать оси пространства, в котором располагаются наши факты. То есть, можно будет задать выборку по двум осям, скажем дате и имени пользователя. На пересечении этих полей в пространстве будут лежать значения фактов, которые соответствуют выборке.

Затем визард предложит вам выбрать тип создаваемого куба. Я выбрал тут первый тип, чтобы не ждать долго его создания.

После всего этого придется подождать пару минут, пока построится куб. Итогом этой работы будет сводная таблица, в которую можно произвольно добавлять нужные нам поля, произвольно фильтровать, сортировать отбирать.

Готовый файл вы можете спокойно сохранить себе на диск. После того как новые логи будут втянуты в базу, достаточно нажать на кнопку “обновить данные” на панели инструментов, немного подождать – и вы получите готовый отчет с кучей всяких плюшек и фишек.

В общем и целом – задача довольно простая. Результат выглядит удобно и достаточно интерактивен, поскольку можно строить всякие графички, плюшечки и всякие разные красивости при помощи того же excel.